Information transmise par J.-Chr. Gaven et Fr. Audren:

Colloque

Université Grenoble-P. Mendes-France

Centre d’Etude et de Recherche en Droit et Histoire de l’Administration Publique (CERDHAP)

Deuxième rencontre

d’Histoire des Facultés de droit de province

(XIXe et XXe siècles)

Grenoble

22-23-24 septembre 2010

Présentation

L’histoire des facultés de droit depuis 1805 suscite une production scientifique croissante. Mobilisant les historiens du droit et les juristes engagés dans une démarche historienne, elle a longtemps produit des monographies et des études locales alimentant aussi bien l’histoire générale de l’éducation que celle de l’administration de l’enseignement supérieur.

L’histoire des facultés de droit depuis 1805 suscite une production scientifique croissante. Mobilisant les historiens du droit et les juristes engagés dans une démarche historienne, elle a longtemps produit des monographies et des études locales alimentant aussi bien l’histoire générale de l’éducation que celle de l’administration de l’enseignement supérieur. De nombreux territoires sont encore inexplorés. Récemment, plusieurs célébrations – dont le Bicentenaire de la création des Ecoles de droit –, l’actualité des réformes ou/et les «crises» de l’Université française, le regain d’intérêt pour l’histoire des doctrines juridiques ont contribué à relancer la recherche et la réflexion sur l’histoire des facultés de droit. Ainsi, sous la direction du CTHDIP de l’université de Toulouse I (Philippe Nelidoff, Jacques Poumarède et Jacques Krynen) et du CEDRE (Frédéric Audren, CNRS, Catherine Fillon, Faculté de droit de Lyon, et Jean-Louis Halpérin, ENS-Paris), le projet de recherche «Histoire des facultés de droit de province aux XIXe et XXe siècles (1806-1940)» propose d’explorer une voie nouvelle, aux confins de l’histoire institutionnelle, culturelle et sociale des facultés de droit provinciales.

Si l’originalité du projet tient en bonne partie à sa dimension collective (une quarantaine de chercheurs engagés à ce jour, représentant une vingtaine d’universités), interdisciplinaire (historiens du droit, publicistes, privatistes, politistes, économistes, archivistes, historiens des lettres, historiens de l’art) et pluriannuelle (une rencontre prévue tous les 18 mois environ dans une faculté de province), la délimitation géographique et spatiale de son objet autorise une réévaluation de la question. Le choix des facultés provinciales permet, en effet, de dépasser l’approche institutionnelle classique pour envisager les facultés comme autant de «lieux de fabrication et de transmission du savoir» déterminés, chacun spécifiquement, par un espace provincial et un espace académique. De ce point de vue, afin de restituer une identité évolutive et dynamique des établissements, l’examen des stratégies et des relations des facultés avec les différents acteurs de ces espaces paraît aussi déterminant que celui des textes réglementaires ou des pratiques internes du corps enseignant.

Une première rencontre, organisée à Toulouse en novembre 2008, a permis d’inaugurer cette démarche, notamment en présentant l’état de la recherche faculté par faculté. Elle fut l’occasion d’envisager les différents aspects d’une recherche nouvelle et collective, depuis l’utilisation de sources inexploitées jusqu’aux attentes contemporaines. Les actes de ce colloque viennent de paraître sous la direction de Philippe Nelidoff: Les Facultés de droit de province au XIXe siècle. Bilan et perspectives, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1. Elle a permis en particulier de dégager quatre pistes de recherche. Chacun de ces axes a vocation à donner lieu à communication lors des rencontres régulières suscitées par le projet, dont celle de Grenoble en 2010.

- Un premier axe de recherche envisage les facultés de droit de province comme une entité institutionnelle. Cette approche doit non seulement mettre à jour un modèle administratif caractérisé par la vie interne de ses institutions et ses ressources humaines et financières, mais aussi la gouvernance des facultés, éclairée par l’évolution de leur statut ou les rythmes et lieux de leur expansion. Les liens entre ce modèle et les différentes entités de l’espace provincial et du champ académique permettront de compléter la présentation classique des relations entre facultés et administrations centrales. De ce point de vue, l’étude des dynamiques entre facultés de province – stratégies de concurrence, facteurs de création – précisera utilement la vie de ce modèle tout en reliant entre eux les différents espaces facultaires. L’organisation des études (collation des grades, règlements d’études, liens avec les professions et milieux juridiques) ainsi que la constitution progressive d’une vie étudiante (statut de l’étudiant, discipline et vie politique et/ou syndicale, destination professionnelle, etc.) constituent un pan essentiel de cette approche, tout comme les considérations liées à l’histoire architecturale des facultés de droit (symbolique architecturale, adaptation des locaux aux effectifs croissants et aux missions de l’université, etc.).

- Un deuxième axe de recherche regarde les facultés de droit de province comme un collectif. Celles-ci peuvent en effet apparaître comme un corps. De double nature : corps d’enseignants et corps d’enseignement(s). S’agissant des premiers, le projet collectif doit permettre de mener une enquête nationale sur le nombre des professeurs de droit depuis 1806, avec, comme horizon, une connaissance approfondie de la généalogie des chaires et de l’identité de leurs titulaires. Au-delà, l’étude des professeurs doit éclairer la question du recrutement et des mutations au sein des facultés de droit : logiques du recrutement, outils de la promotion (rôle de l’agrégation par exemple), profils sociaux et origines géographiques, attraction parisienne peuvent être envisagés pour comprendre des dynamiques systémiques, propres à la province, au-delà des cas individuels. S’agissant des enseignements, l’introduction progressive des nouvelles matières (bien établie à ce jour pour l’histoire du droit ou l’économie politique) appelle encore des compléments et une présentation plus fine des différents contextes. La question de la territorialisation des enseignements, notamment, apparaît naturelle, à propos de facultés provinciales. La proximité d’une faculté et d’une frontière, d’un port ou d’une ville commerciale mérite d’interroger la reconnaissance, ou non, d’enseignements spécifiques. Le contenu des cours, leur financement, les processus de validation des matières offrent des pistes intéressantes, tout comme l’influence de facultés libres concurrentes ou celle d’instituts internes dédiés à une matière en particulier.

- Un troisième axe de recherche étudie les facultés de droit de province comme autant de lieux de dynamiques sociales et politiques. Sous ce rapport, les facultés de droit apparaissent d’abord comme des lieux de compétition, dont il reste à établir les déterminants et les stratégies. Compétition pour le crédit scientifique, lorsqu’il s’agit d’attirer les étudiants et d’asseoir une autorité académique. Compétition interne à la faculté, lorsque celle-ci génère des dynamiques de groupe (par branches du droit et/ou matières, comme les constitutionnalistes provinciaux, ou par communautés de pratique, à l’instar des juristes catholiques). Compétition face à d’autres établissements d’enseignement supérieur, étrangers au monde des facultés d’Etat. Habituées aux stratégies de lutte et modelées par elles, les facultés de droit de province sont également des lieux de contribution à la vie de la cité, appelant l’attention des chercheurs sur les diverses formes d’engagement des professeurs de droit dans la vie de la cité, mais aussi le rôle et la place qu’y occupe, collectivement, comme entité propre, chaque faculté de droit.

- Un quatrième et dernier axe de recherche présente enfin les facultés de droit comme des lieux de production scientifique. Cette piste de recherche s’intéresse à la contribution doctrinale des facultés provinciales. Elle doit éclairer, naturellement, la constitution et la réception progressive du modèle scientifique qui fit défaut jusqu’aux années 1870. Si la trame générale en est bien établie, il reste encore à réévaluer l’intégration locale et l’adaptation éventuelle de ce modèle, ainsi que ses interactions avec la mise en place nationale des réformes destinées à le mettre en œuvre. Au-delà de cette constitution progressive, générale et locale, l’élaboration d’une production scientifique renouvelée par ses conditions d’émergence dirigera l’interrogation vers les notions d’écoles de pensée juridique – dont l’existence même est en cause – ou de territorialisation de la recherche – question destinée à approfondir l’étude dynamique des facultés envisagées dans leurs différents espaces d’existence. La science du droit hors des facultés (académies, sociétés savantes, sociétés de législation, groupes communautaires), la place et le rôle des revues ou encore les recherches relatives aux bibliothèques et archives des facultés (contenu, prêt, organisation, fonctionnement, acquisition, financement, etc.) sont autant de pistes possibles pour saisir la vie scientifique des facultés, au-delà des seuls textes réglementaires destinés à l’organiser.

- Jean-Christophe Gaven (Grenoble)

- Frédéric Audren (CNRS, Maison française d’Oxford)

- Pierre Bonin (Paris-Nord)

- Claire Courtecuisse (Grenoble)

- Jérôme Ferrand (Grenoble)

- Catherine Fillon (Lyon III)

- Jean-Charles Froment (Grenoble)

- Jean-Christophe Gaven (Grenoble)

- Nader Hakim (Bordeaux IV)

- Jean-Louis Halpérin (ENS Paris)

- Jacques Krynen (Toulouse I)

- Martial Mathieu (Grenoble)

- Philippe Nelidoff (Toulouse I) Jacques Poumarède (Toulouse I)

Comité d’organisation local (Grenoble 2010)

- Claire Courtecuisse

- Philippe Didier

- Marjorie Dupuis-Berruex

- Jérôme Ferrand

- Jean-Charles Froment

- Jean-Christophe Gaven

- Cyrille Marconi

- Martial Mathieu

- Patricia Mathieu

Laboratoire:

CERDHAP (Centre d’Etude et de Recherche en Droit et Histoire de l’Administration Publique, Grenoble-UPMF, dir. Jean-Charles Froment): http://cerdhap.upmf-grenoble.fr/

Lieux

- Mercredi 22 septembre - Amphi MSH Alpes - UPMF

- Jeudi 23 septembre - IUT Place de Verdun

- Vendredi 24 septembre - Palais du Parlement

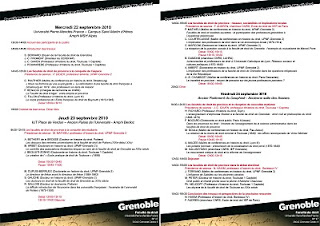

Programme provisoire

Mercredi 22 septembre 2010

14h-14h45. - Introduction des travaux

- S. BERNARD (Doyen de la Faculté de droit de Grenoble)

- J.-C. FROMENT (Directeur du CERDHAP)

- J. POUMAREDE (Professeur d’histoire du droit, Toulouse 1 Capitole) (Sous réserve et à confirmer)

- J.-C. GAVEN (Professeur d’histoire du droit, UPMF-Grenoble 2)

14h45-16h30. - Les facultés de droit de province à la conquête de l’espace

Présidence de séance: P. DIDIER, professeur émérite, UPMF-Grenoble 2 - C. PAUTHIER (Maître de conférences en histoire du droit, Strasbourg), «Nous ne formons qu’une avant-garde». La refondation d’une faculté de droit française à Strasbourg en 1919: des professeurs en terre de mission

- F. RENUCCI (Chargée de recherche au CNRS), La Faculté de droit d’Alger: entre empire et province

- C. FILLON (Professeur d’histoire du droit, Lyon III), Le corps professoral de l’Ecole française de droit de Beyrouth (1913-1945)

- J.-C. GAVEN (Professeur d’Histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), La faculté de droit de Grenoble au cœur de la concurrence provinciale (1814-1914)

- Débat. - 16h10-16h30

Jeudi 23 septembre 2010

9h30-12h15. - Les facultés de droit de province à la conquête des étudiants

Présidence de séance: M. MATHIEU, professeur d’histoire du droit, UPMF-Grenoble 2 9h30-12h15. - Les facultés de droit de province à la conquête des étudiants

- A. BETHERY de la BROSSE (Docteur en histoire du droit, Poitiers), Les discours des rentrées universitaires de la faculté de droit de Poitiers (XIXe-début XXe)

- M. ARBET (Doctorant en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), Le contrôle des associations étudiantes de la faculté de droit de Grenoble (1806-1830)

- J. BEGLIUTI-ZONO (Doctorante en histoire du droit, Toulouse 1 Capitole), La création de l’«Ecole pratique de droit de Toulouse» (1898)

- Débat 10h30-10h45

- M. DUPUIS-BERRUEX (Doctorante en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), Le directeur de thèse avant le directeur de thèse (1895-1953)

- S. GAUCHE (Docteur en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), Les docteurs en droit de la faculté de droit de Grenoble au XIXe siècle

- N. GALLOIS (Docteur en économie, Poitiers), La difficile introduction de l’économie dans les universités françaises: l’exemple de l’université de Poitiers (1875-1930)

- Débat. - 12h-12h15

14h-16h45. - Les facultés de droit de province: réseaux, sociabilités et implications locales

Présidence de séance: F. AUDREN, chercheur CNRS, Maison française d’Oxford - P. MATHIEU (Maître de conférences en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), Facultés de droit et sociétés savantes : la participation des professeurs grenoblois à l’Académie delphinoise

- C. COURTECUISSE (Maître de conférences en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), L’implication des professeurs de droit dans la vie économique locale (1870-1914)

- C. MARCONI (Doctorant en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), La réception de la question sociale à la faculté de droit de Grenoble: le mutualisme du professeur Marcel Porte

- Débat. - 15h00-15h15

- B. DUMONS (chercheur CNRS, LAHRA), Jurisconsultes et professeurs de droit à l’Université Catholique de Lyon. Réseaux sociaux et cultures politiques (1870-1940)

- A. IMBERT (Doctorante en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), L’implication des professeurs de la faculté de droit de Grenoble dans les questions religieuses de la IIIe République

- A.-S. CHAMBOST (Maître de conférences en histoire du droit, Paris-Descartes), Le transfert en province: moyen de pression sur les jeunes professeurs parisiens?

- Débat. - 16h30-16h45

Vendredi 24 septembre 2010

- F. BOIZARD (Doctorante en droit public, Paris II-Assas), Dans les provinces du droit : l’histoire de l’enseignement de la science administrative dans les facultés de droit de province

- M. SOULA (Maître de conférences en histoire du droit, Pau-Adour), La création de la chaire de droit criminel à Toulouse (1846) : les efforts récompensés de Victor Molinier.

- Débat. - 10h30-10h45

Pause. - 10h45-11h10

- A. MAGE (Maître de conférences en histoire du droit, Lyon III), Les juristes lyonnais: précurseurs de la socialisation du droit privé (1870-1940)

- M. KALUSZYNSKI (chercheur CNRS, IEP Grenoble), Le mouvement critique du droit et la réforme de l’enseignement.

- Débat. - 12h10-12h25

14h-15h30. - Les facultés de droit de province dans le débat doctrinal

Présidence de séance: N. HAKIM, maître de conférences en histoire du droit, Bordeaux IV - J. FERRAND (Maître de conférences en histoire du droit, UPMF-Grenoble 2), L’influence de Saleilles sur les doctrines pénales.M. PETER (Docteur en histoire du droit, Toulouse 1 Capitole), Droit public et charité privée sous la plume d’Adolphe Chauveau.

- Ph. NELIDOFF (Professeur d’histoire du droit, Toulouse 1 Capitole), Les doyens de la faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle.

15h30-16h. - Conclusion des travaux et perspectives de la prochaine rencontre

- N. HAKIM (Maître de conférences en histoire du droit, Bordeaux IV)

- F. AUDREN (chercheur CNRS, Maison française d’Oxford)

- Responsable administratif CERDHAP: Paola Geraci (paola.geraci@upmf-grenoble.fr)

- Contact : jean-christophe.gaven@upmf-grenoble.fr

Programme imprimable (jpg)